Por William Ospina*

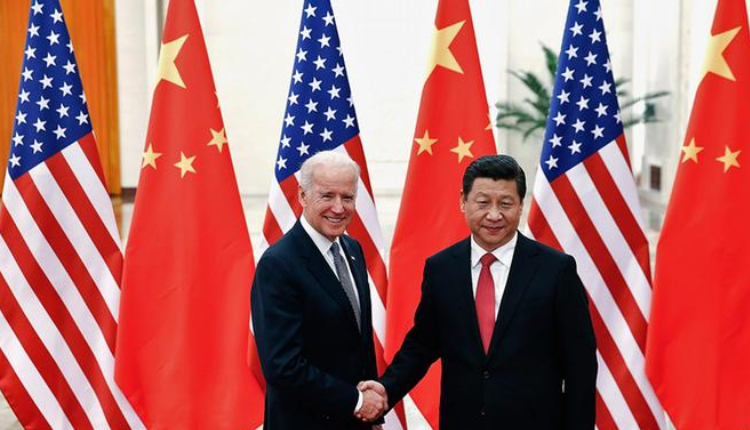

Lo que la China es hoy lo ha alcanzado sola y remando contra la corriente. Los Estados Unidos la han visto ascender alarmados, con asombro y con creciente impaciencia, aunque le copian lo que pueden. Sobre todo su sistema de vigilancia y de control sobre los ciudadanos.

Hace 80 años, un hombre calculador precipitó con sutiles intrigas el bombardeo de los japoneses sobre la base militar de Pearl Harbor, en Hawái, para lograr lo que en ese momento anhelaban por igual Winston Churchill y José Stalin: la entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.

Era lo único que podía detener a las delirantes potencias del eje, Alemania, que se estaba apoderando aceleradamente de Europa y acababa de invadir a Rusia; Japón, que había invadido la Manchuria y se preparaba para apoderarse de Indochina, de Tailandia, Birmania y Singapur; e Italia, que había ocupado Etiopía y recordaba el antiguo dominio de Roma sobre todo el mundo conocido.

Los Estados Unidos habían heredado y mejorado el talento metódico de la vieja Europa. No entraron simplemente en la guerra: calcularon desde el comienzo cuánto les costaría ganarla, reconvirtieron toda su economía en economía de guerra; los complejos fabriles gigantescos de autos y yates y aviones se reformaron para producir camperos, unidades blindadas, barcos de guerra y bombarderos; las factorías del comercio se transformaron en fábricas de armas y municiones; las textileras fabricaron prendas militares; las empresas de alimentos produjeron raciones para el frente, y la más grande economía del mundo se vio por primera vez aplicada a la guerra como industria.

Todo el aparato científico y tecnológico se orientó hacia el desarrollo de armas ineluctables, inusitados sistemas de comunicación y vigilancia, experimentos que después se convertirían, con el triunfo, en la red planetaria, la carrera espacial, los ordenadores personales y la telefonía celular.

El ser humano es tan ingenioso que ha logrado excluir el azar hasta de los casinos. La Segunda Guerra Mundial fue también un proyecto y un experimento, y aunque los temibles dioses tribales de la raza y del territorio, de la agresión y de la venganza, tuvieron en ella su iniciativa y su dominio, y se cobraron 50 millones de vidas humanas, cada vez más hubo en ella planificación y diseño, cartas marcadas, intención y propósito. Como dijo Shakespeare de Hamlet, “había método en su locura”.

El mismo hombre casi invisible que influyó en el bombardeo de Pearl Harbor, Harry Dexter White, un oscuro funcionario del Departamento del Tesoro, que igual participó desde el comienzo en el diseño de esa potente economía bélica que vendió bonos de guerra y financió eficientemente el triunfo, también diseñó desde el comienzo lo que sería el orden económico de la posguerra, la hegemonía del dólar y del Fondo Monetario Internacional.

Lo único que no logró aquel hombre en el forcejeo final de Breton Woods fue que el orden de la paz fuera acordado por los dos grandes vencedores, el frente aliado y la Unión Soviética; porque Inglaterra desconfiaba de los comunistas y Keynes pensó que dejándolos por fuera del nuevo orden todo sería mejor.

El resultado no fue la paz sino la guerra Fría, que erizó de arsenales nucleares el planeta y empolló en su nido todos los episodios posteriores: la guerra de Corea, la de Vietnam, la pesadilla estalinista, la cortina de hierro, la cortina de bambú, y sobre todo la desconfianza de China de las virtudes de Occidente. Porque Occidente les dio el nombre sagrado de democracia a sus evidentes plutocracias, y el nombre de orden mundial a un modelo en el que desde el comienzo no cabía media humanidad.

Lo que la China es hoy lo ha alcanzado sola y remando contra la corriente. Los Estados Unidos la han visto ascender alarmados, con asombro y con creciente impaciencia, aunque le copian lo que pueden. Sobre todo su sistema de vigilancia y de control sobre los ciudadanos. Tal vez nunca sería tan necesario leer a Joseph Needham como ahora.

Conviene no olvidar que esa misma Inglaterra que predicaba la virtud fue la que sembró de piratas el Atlántico, la que envició de opio al continente asiático y la que pretendió fundar el orden de la posguerra dejando por fuera a uno de los dos vencedores; y lo que hubo allí no fue un prurito moral sino un peligroso error de cálculo, ese que consiste en no ver lo que no nos conviene.

Desde la guerra de Troya, la justificación mitológica de las guerras fue la proliferación de los seres humanos, y para comprobar que esa justificación es falsa basta el ejemplo de la guerra de Troya. A comienzos del siglo XIX, Napoleón Bonaparte disponía de las vidas de millones de seres humanos con el mismo sentido de fría urgencia práctica con que Hitler desplazaba sus regimientos y Stalin les oponía los pechos casi desnudos de 20 millones de muchachos rusos.

Es el mismo frío cálculo que en nombre de unas cuantas abstracciones sagradas permitió arrojar bombas atómicas sobre ciudades enteras llenas de amas de casa cuidando a sus familias y niños distraídos que iban a la escuela. Como canta un viejo poema chino, “un solo general llega a la cima sobre los huesos de diez mil soldados”.

No vaya a ser que a los generales se les ocurra otra vez que ya hay demasiada gente en el mundo. No vaya a ser que a alguien empiece a parecerle que la economía mundial podría acomodarse con un sacudimiento. No vaya a ser que hayan servido de adiestramiento de la inmensa nueva generación esos juegos electrónicos de guerra y exterminio del enemigo que son su golosina de cada día.

Por lo pronto, China mira con insistencia al principal obstáculo que le impide acceder al Pacífico, la isla de Taiwán. Por lo pronto, Rusia sigue apoyando a Siria, por donde su petróleo, que codició en vano Hitler, podría verterse hacia el Mediterráneo, y se afirma en Crimea, y quisiera llevar sus tropas por Ucrania hasta el Dniéper. Por lo pronto, la ruta de la seda sigue entretejiendo sus hilos.

Por lo pronto, Estados Unidos no sabe qué hacer con Nicaragua, con Venezuela y con Cuba. Cada vez más sordos a la voz de Walt Whitman, y con el país más dividido que nunca, creen que pueden unir al mundo, como siempre, dejando por fuera a la otra mitad.

(*) Escritor colombiano, autor de ¿Dónde está la franja amarilla?” (1997), En busca de Bolívar (2010), La lámpara maravillosa (2012), Pa que se acabe la vaina (2013), El dibujo secreto de América Latina (2014) y cuatro libros de poemas. Autor de las novelas Ursúa (2005), El país de la canela (2008), La serpiente sin ojos (2012) y El año del verano que nunca llegó (2015). Recibió los premios Nacional de Ensayo 1982, Nacional de Poesía 1992, de Ensayo Ezequiel Martínez Estrada en Casa de las Américas 2003 y el Premio Rómulo Gallegos 2009.