Por William Ospina(*)

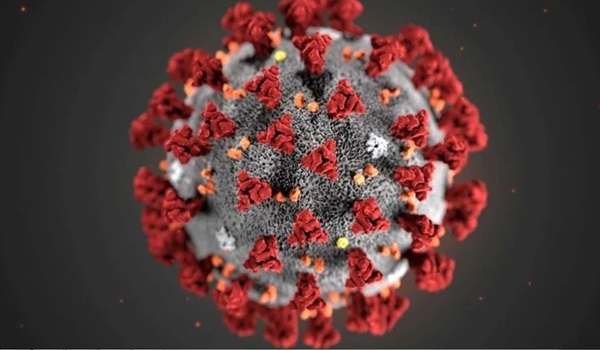

La gran diferencia entre la pandemia que ahora vivimos y todas las grandes pandemias de la historia, es que cuando ocurrieron todas las anteriores, la plaga de Justiniano, la peste bubónica o la peste negra, la viruela, el cólera, la gripe española, no habíamos alterado de un modo tan dramático el equilibrio natural.

Nno estábamos viviendo un cambio climático tan acelerado, una extinción de especies tan creciente, una destrucción de la biosfera tan gigantesca, un cambio de dieta tan imprudente y tan insano, una incorporación al mundo de alteraciones genéticas obradas por la ciencia y por la industria tan llena de consecuencias impredecibles.

Es frecuente decir: “Ya vivimos otras pandemias y las superamos, al cabo de algunos meses la humanidad se inmuniza, y todo vuelve a la normalidad. La vida no sería posible si la especie no tuviera esta capacidad extraordinaria de afrontar los ataques de virus y bacterias, si no contáramos con este don de desarrollar anticuerpos, si no fuéramos capaces de alcanzar otra vez la inmunidad”.

Y tenemos razón: nuestra esperanza no está realmente en la medicina, que apenas puede ayudarnos a resistir, ni en la ciencia, que a veces tarda tanto en encontrar una vacuna efectiva como lo prueba el caso de la malaria, ni en los gobiernos, que a duras penas logran capotear la tempestad y lidiar con las amenazas, sino en la naturaleza, en la capacidad de nuestro organismo para resistir al asedio, para superar el ataque y salir fortalecido al otro lado.

Claro que no ignoramos que hay especies que se han extinguido, que un experimento de un millón de años no es en sí mismo una garantía de eternidad, que las especies pueden ser tan mortales como los individuos.

Pero si esperamos tanto de la naturaleza, si dependemos de tal modo de ella, no deberíamos creernos tan distintos, no deberíamos alterarla de esta manera irresponsable y desafiante. Una especie que necesita respirar 13 veces por minuto, como dice la canción, no debería envenenar así la atmósfera, talar a este ritmo las selvas, secar los humedales y los pantanos de un modo tan codicioso y tan ignorante.

Esas condiciones que hicieron hasta ahora tan posible la vida, que hicieron a este planeta tan propicio para nuestra salud y por lo mismo para nuestra felicidad, no deberíamos arruinarlas de un modo tan estúpido.

¿Qué pasaría si esto que estamos viviendo se convirtiera en una situación permanente? ¿Si nos volviéramos un peligro continuo los unos para los otros? Yo sinceramente creo que no será así. Creo que lograremos afrontar esta crisis y superar el momento alarmante.

Pero conviene preguntarse una y otra vez qué pasaría si este planeta que fue nuestra alegría, que hizo posibles los cuadros de Renoir y los cantos de Whitman, se convirtiera para siempre en un nicho tóxico de clima intolerable, escaso de oxígeno, lleno de virus cada vez más mutantes, carcomido por la codicia, sepultado por las basuras, envilecido por los plásticos, envenenado por los pesticidas, donde nuestro organismo ya no fuera capaz de reaccionar.

Si el Sol nos quemara, si la luz nos cegara, si el agua ya no fuera la bendición que fue siempre, si hasta en los tejidos la voluntad de vivir se fuera apagando. Sinceramente creo y espero que volveremos con tranquilidad a las calles, a los abrazos, a las fiestas, a los amores, a las cenas cordiales, al diálogo amable con los desconocidos, que volveremos a la confianza, a la desprevención, a la alegría de vivir y de luchar.

Que dejaremos de contar contagios y fallecimientos, de desinfectar todo lo que antes tocábamos sin miedo, que volveremos a silbar bajo las arboledas y a tendernos en la hierba para mirar las nubes, y que aprenderemos el arte olvidado de agradecer por las cosas más elementales, por los saberes del cuerpo, por la única riqueza que es una vida sencilla, unos afectos verdaderos, una civilización por la que valga la pena vivir y morir.

Pero ya nos estaba haciendo falta algo que nos recordara que el cuerpo es un milagro, que la confianza es un tesoro, que lo que merecemos nosotros lo tiene que merecer todo ser humano, y que esos poderes que hemos despertado, las transformaciones que hemos realizado sobre el mundo, la destrucción del equilibrio natural que está obrando esta época con la entusiasta participación de todos nosotros, son el gran peligro, y pueden estar generando fenómenos irreparables.

Lo que ha pasado en estos cuatro meses no es solo un caso de salud pública. El virus de baja peligrosidad que nos pintaron inicialmente ha logrado afectar nuestra vida de un modo inquietante y minucioso, aún no hemos visto todas sus consecuencias, y ha puesto al desnudo el tejido de contradicciones, de injusticias y de paradojas que llamábamos la normalidad.

Nos está demostrando para bien y para mal que todo puede cambiar de la noche a la mañana. Los Estados y las empresas que nunca encontraban cómo pagarles bien a las personas por trabajar de repente tienen que pagarles para que se queden en casa. Las aerolíneas del mundo entero de pronto se ven expulsadas del cielo.

El petróleo cuyo precio nos tiranizaba y cuya combustión a la vez nos movía y nos paralizaba, se hunde en lo inexplicable. Democracias tan envanecidas de sí mismas, tan legalistas y tan escrupulosas como los Estados Unidos, ven de repente a su presidente en campaña firmando como un regalo personal los cheques de dineros públicos que se entregan a los ciudadanos.

De repente no hay un alma en Venecia, ni en Times Square, ni en los Campos Elíseos, y el globo unificado parece recordar incómodamente que después de Roma y su universalismo vino la Edad Media con sus aislamientos y sus diablos de aldea.

El mundo en que nos ha sorprendido esta pandemia no es ya el mundo intacto y seguro que fue en otros tiempos. Las lluvias de pájaros y la muerte de las abejas lo anunciaban como si fueran oráculos.

No creo que haya nadie castigándonos, pero, aun así, tenemos que mirar en todo el planeta este malestar unánime como una advertencia.

(*) Escritor colombiano, autor de ¿Dónde está la franja amarilla?” (1997), En busca de Bolívar (2010), La lámpara maravillosa (2012), Pa que se acabe la vaina (2013), El dibujo secreto de América Latina (2014) y cuatro libros de poemas. Autor de las novelas Ursúa (2005), El país de la canela (2008), La serpiente sin ojos (2012) y El año del verano que nunca llegó (2015). Recibió los premios Nacional de Ensayo 1982, Nacional de Poesía 1992, de Ensayo Ezequiel Martínez Estrada en Casa de las Américas 2003 y el Premio Rómulo Gallegos 2009.