Por Hernán Borisonik (UBA/CONICET) *

Tengo una gran amiga que milita desde siempre en contra de los grupos anti-vacunación. Si bien es un tema que suele traer polémicas, el modo en el que ella lo plantea es muy claro: la cuestión no es qué le meten en el cuerpo a mis hijxs, sino contra qué nos defendemos como sociedad. Desde la óptica de la salud pública, un caso de cólera o de sarampión en una ciudad como Buenos Aires puede traer consecuencias graves a toda la población (la vacunada y la no vacunada, la nacida y la “por nacer”), que exceden algunas aspiraciones o proyecciones personales. Además, me dice, es ridículamente incomparable la cantidad de gente que se muere por no vacunarse frente a la que sucumbe por sí hacerlo.

Más allá de mis opiniones al respecto (no estudié medicina, química ni biología), la metáfora de la vacunación sirve para introducir un tema que viene haciéndose más y más evidente en los últimos tiempos, como es la venta de datos “privados” por parte de diferentes compañías y con los intereses más espurios (que van desde el simple marketing hasta la manipulación electoral). Esto nos enfrenta necesariamente a un interrogante: ¿hasta dónde las preferencias y decisiones personales son personales y desde qué momento se vuelven un tema de interés público?

El año pasado (aunque el vertiginoso ritmo de las noticias actuales hace que todo parezca viejo casi inmediatamente), me preguntaba, durante la escritura de un libro, por los peligros de un mundo en el que “cada persona es geolocalizable, pasible de ser situada en un nicho del mercado e inteligible como existencia en permanente producción de datos, que son captados por una entidad digital que la clasifica y cataloga en función de la publicidad y el consumo, en lo que constituye sin duda la acumulación originaria para la próxima forma opresiva”. Me lo preguntaba con preocupación (y bajo la intuición de que estamos presenciando transformaciones dramáticas de nuestras democracias y nuestras subjetividades), pero sin saber exactamente cuáles eran los usos concretos de estas prácticas.

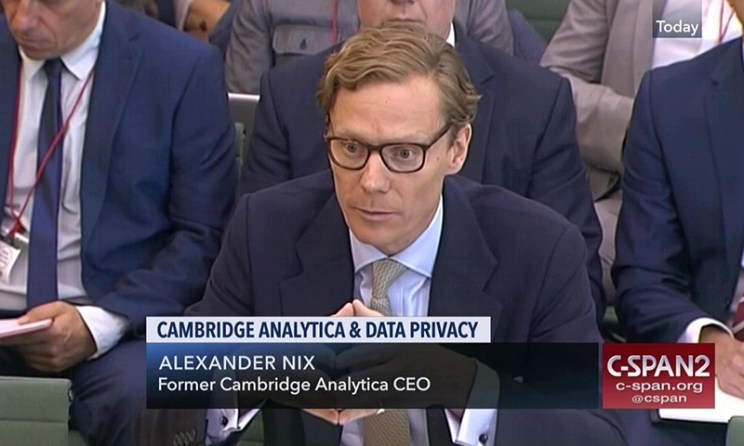

Pocos meses más tarde de la publicación, esos peligros se habían evidenciado en un caso concreto. Christopher Wylie salió por todos lados a decir que gracias a él y a la diabólica Cambridge Analytica habían ocurrido, entre otros, el triunfo de Trump en los Estados Unidos y del Brexit en Inglaterra, lo cual desató un escándalo internacional. Escándalo del que, aunque no se diga en los medios hegemónicos, la Argentina no está exenta. Sería importante examinar más profundamente qué pasó por estos lares, ya que existen denuncias contra el actual gobierno y, sin ir más lejos, una imagen bastante citada en algunos de los cientos de videos que circulan sobre la cuestión en el mundo anglosajón es, en efecto, la de los cacerolazos “espontáneos” que eran organizados y articulados a través de Facebook a principios de esta década. Y eso no es todo: en junio de este año, Alexander Nix (el ex CEO de Cambridge Analytica) admitió frente al Parlamento británico haber diseñado una campaña “anti-kirchnerista”, aunque se negó a revelar quiénes la podrían haber financiado.

Sea como sea, la red social más exitosa hasta el momento es una de las principales acusadas de haber sido corresponsable de las manipulaciones que Cambridge Analytica llevó a cabo para poder implantar ideas en los votantes de diferentes latitudes a través de la cosecha de perfiles [profile harvesting], bajo un procedimiento fue tan eficaz como novedoso. Cada vez que alguien usa una de esas aplicaciones que circulan abundantemente en Facebook (“¿cómo sería tu cara si fueras de otro sexo?”, “¿dónde encontrarás tu trabajo perfecto?”, “¿cuándo te dará de alta tu psicoanalista?”, etcétera), acepta que sus datos sean captados por quienes programan o poseen esa aplicación. El tema aquí (y por eso se pudo denunciar a Zuckerberg) es que los talentos de Cambridge Analytica inventaron unas aplicaciones que no sólo se pueden quedar con los datos de quienes usaron efectivamente sus jueguitos, sino también con los de todos sus contactos. Así, sin comerla ni beberla, alguien podía estar (de hecho, es muy probable que todxs ya estemos) en la lista de personas a las cuales se les pueden leer los mails, las preferencias, los comentarios y un largo etcétera que abarca todo lo que se quede en algún rincón más o menos visible de Internet. Como con las vacunas, lo que hacen unas pocas personas puede afectar a todas las demás.

Pero el punto aquí no es criticar a quienes usan las redes sociales (eso sería harina de otro costal, y además hoy me parece cardinal no rozar ni de cerca la moralina prescriptiva), sino poner de manifiesto que, por más ingenua que pueda parecer, la extensión que este tipo de interacción tiene en las sociedades contemporáneas trae efectos muy concretos.

Wylie llegó a decir que él “quebró la cultura estadounidense” al cosechar los perfiles de cerca de un quinto de la población total del país (que a su vez representa nada menos que a uno de cada tres votos efectivos) y generar una red de blogs, páginas, videos y nodos de información que le hacían llegar a cada quien una imagen positiva de Trump (o una negativa de Clinton) hecha a la medida de sus necesidades, gustos y expectativas. Así, para un grupo sería alguna reivindicación machista, para otro grupo una promesa de más trabajo para el pueblo estadounidense, para otro el acabar con la inmigración con un muro pagado por México y así. De modo que no existía una campaña sino múltiples, que respondían a los deseos efectivos (expresados en primera persona en Facebook) de quienes podían dar vuelta la elección presidencial y no a las ideas que pudiera tener el candidato republicano.

Por supuesto, el truco no es nuevo. En la década de 1990 las tarjetas de crédito ya vendían al mejor postor las copias de los comprobantes firmados por sus clientes, hasta que empezaron a promulgarse las primeras leyes de protección, como el habeas data. Lo que es nuevo es la magnitud (la virtualidad y el procesamiento de big data permiten manejar números antes impensables) y la alianza directa entre comercio y política. Eso habilita una trato personalísimo que genera una sensación de no continuidad, de discreción subjetiva. Es decir, la fantasía del Derecho moderno hecha carne: la posibilidad de autopercibirnos como sujetos completos, recortados del contexto social, histórico o geográfico.

El problema de fondo, entonces, no es la esclavitud a la que nos sometemos a cada minuto y de forma supuestamente voluntaria, sino la fantasía perversa ante la que hemos sucumbido. Cada cual cree que está al margen, que en última instancia no forma parte de ninguna masa (y, por lo tanto, no puede intercambiar posiciones –ni siquiera hipotéticamente– con nadie), pues tiene especificidades determinantes y distintivas. Esto hace que cada cual crea que es diferente a los demás, que tiene algo nuevo y especial para decir y por lo tanto puede darse descuidadamente el permiso de abrazar la servidumbre, de ser autocomplaciente. Dicho en términos más técnicos, se pone en acto una confusión entre el aparato psíquico y la estructura subjetiva.

Si la teoría marxista clásica supo asociar los intereses de la burguesía con las acciones de los Estados (aún cuando éstas no eran tan obscenamente explícitas) y demostrar el salto cualitativo que se dio gracias a la acumulación originaria de capital, hoy parecería que el acopio de datos es la puerta de entrada a nuevos tipos de dominación (una nueva acumulación originaria) que aún no están totalmente desplegados, pero que ya amenazan con hacer de la democracia una caricatura, un accesorio. Vivimos un momento en el que afloran formas autoritarias bajo la égida del sufragio, pero apoyadas en poderes casi invisibles e incontrolables por quienes votamos, como los tratados de libre comercio o las trampas judiciales. Si entre 1980 y 2010 el mundo parecía combinar la expansión del mercado con la ampliación de la participación y los derechos, el capitalismo actual se muestra como un sistema que puede (¿o necesita?) funcionar con democracias de muy baja intensidad que obtienen su apoyo por la vía de la manipulación. Y contra eso, por ahora, parecería no haber buenas vacunas.

* Es doctor en ciencias sociales de la UBA, donde dicta clases de filosofía política, e investigador del CONICET y del Instituto Gino Germani. Colabora en diferentes proyectos académicos y artísticos. Escribió los libros Dinero sagrado. Política, economía y sacralidad en Aristóteles (2013) y $oporte. El uso del dinero como material en las artes visuales (2017).

Fuente-Universidad Nacional de José C. Paz, Revista Bordes

VOLVER